港怡醫院關節置換中心最近成功引入嶄新機械臂輔助關節置換技術,提高手術精確度及安全性,進一步加快病人康復速度,人工關節亦會更為耐用。

中大醫院收費屬「中間偏低」水平 營運總監胡志遠:做先驅為令醫療系統可持續

今年初開始投入服務的香港中文大學醫院,既是一家提供收費服務的私家醫院,亦是中大醫學院培訓醫生的教學醫院,看似矛盾的角色,卻也帶來很多可能性,可實踐新的運作模式和構思,難怪中大醫院營運總監胡志遠醫生也期望,中大醫院可以成為醫療發展的先驅,幫助病人、社會及醫學界走出實則已瀕臨爆煲的舒適圈,從而令本港醫療系統能夠「可持續」。

健若驕陽:無聲無息的脂肪肝(蔡曉陽)

四十多歲的阿俊是白領上班族,平時上班已經常久坐缺乏運動,在疫情之下情況更是雪上加霜,腰間的「士啤呔」也逐漸增長。幸好他有定期進行身體檢查的習慣,在最近一次體檢中,除了發現他有高血壓、高膽固醇問題,更發現其肝功能指數略有異常,在進一步超聲波檢查後,證實阿俊患有一種在本港十分常見的肝臟問題—脂肪肝。

乳你同行:標靶藥物治療(一)(李沛基)

大家都會經常聽到治療乳癌要用上標靶藥。那麼標靶藥是甚麼呢?

其實每一種藥物都有它要攻擊的目標。以乳癌為例,簡單來說,傳統化療藥物的攻擊目標,大多數重點是癌細胞裏面細胞核中的核酸(DNA)。癌細胞可以生長以至擴散,都是由於它的核酸發生異變,跟着不停複製,引至細胞分裂,數量增加,形成腫瘤,繼而擴散,破壞它所屬的或遠端的器官,使其失去功能,從而致命。

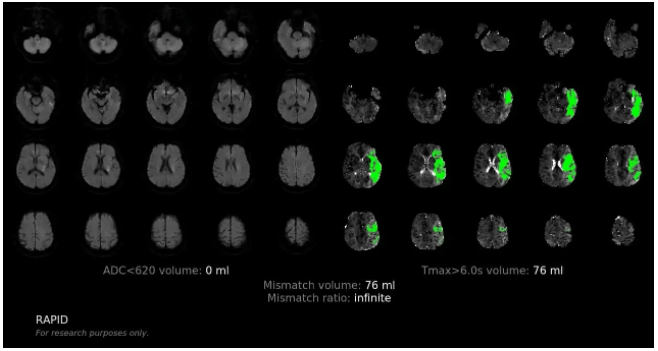

中風|延長急性中風治療黃金3小時 養和醫院應用AI計算可挽救腦組織數量 增嚴重病人康復機會

對中風患者來說,診斷和治療都必須爭分奪秒,尤其是在病發後的黃金3小時。不過,隨着醫療技術的不斷發展,養和醫院引入了人工智能系統RapidAI,為急性中風病人進行腦血管磁力共振造影及灌注造影影像的分析,並計算出病人剩餘可挽救腦組織的數量和比例。

綠茵醫道:止完痛變成胃潰瘍(彭慶茵)

年近五旬的Simon近兩星期被胃痛折磨,痛楚在晚上尤為嚴重,睡覺時痛得冷汗直冒,家庭醫生轉介他來腸胃科跟進,惟檢查後未覺有顯著異常。茫無頭緒之際,終於透過詳細問症找到蛛絲馬迹,Simon說自己沒有其他病痛,但有吸煙習慣,近期曾排出帶有惡臭的黑色大便,亦有做物理治療紓緩肩痛⋯⋯聽到這裏我即時詢問他有否服用止痛藥,Simon這才提到過去一個月以來,每日也吃一至兩粒止痛藥

雙免疫治療組合 晚期腎癌現曙光

雙免疫治療組合 晚期腎癌現曙光 雖然腎癌並非本港十大癌症之列,但個案數字比10年前上升了57%,不容忽視,於2018年本港就有792宗新症。幸而最近研究發現,晚期腎癌患者採用免疫治療後,整體存活期大幅延長,甚至達到「完全反應」,即再檢測不到腫瘤。 香港泌尿腫瘤科學會榮譽秘書、臨床腫瘤科專科醫生施俊健指,腎癌常見發病年齡介乎50至75歲,以男性患者較多,「肥胖(BMI達30或以上)、吸煙、高血壓、家族史、基因遺傳和長期接受腎臟透析都是腎癌的高危因素。近年個案上升原因相信與肥胖人口增多,以及愈來愈多人做體檢時發現有關。」 容易延誤病情 腎癌早期並無明顯病徵,即使腫瘤已有一定體積,患者未必感到痛楚;而且腎臟位於身體較深入位置,身體檢查亦未必可發現細小的腫瘤,加上腎癌沒有有效篩檢方式,令患者一般在較後期才發現腫瘤。施俊健補充,「即使患者出現了血尿和腰痛的症狀,亦有可能以為是熱氣、尿道炎或普通腰痠背痛而延誤治療。」 延長存活期 外科手術可以根治第一至三期腎癌,但有外國研究指接受腎臟切除手術後,有四成患者會復發及擴散。施俊健續指,「可是,電療和化療對腎癌作用不大,無助控病,而標靶治療的完全反應率亦只有1%,效果一般。因此腎癌若已出現遠端轉移,5年存活率只有12%。」 近年免疫治療在治療癌症的領域發展相當快速,對腎癌亦有相當幫助。香港泌尿腫瘤科學會成員、臨床腫瘤科醫生王俊威表示,「免疫治療主要有兩種,分別是CTLA-4抑制劑及PD-1抑制劑,前者可重新激活T細胞,製造更多活躍的免疫細胞對付腫瘤;後者則可令免疫系統重新識別癌細胞而作出攻擊。」最新的研究發現,晚期且病況較差的腎癌患者接受雙免疫治療後,整體存活期中位數達47個月,完全反應率亦有10%;反觀使用標靶治療,分別只有26.6個月及1%。免疫治療為晚期腎癌帶來曙光,香港泌尿腫瘤科學會副主席、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿籲患者積極接受治療,出現徵狀人士亦應及早求醫。 保生活質素 潘明駿分享臨床個案,一名健康良好的59歲男患者,至2018年因右下腹痛求診,檢查後發現右腎有惡性腫瘤,並已擴散至肺、腹膜及右腎上腺,且右腎靜脈的入侵更影響下腔靜脈,屬第四期腎癌。患者遂展開雙免疫組合治療,至今腫瘤由10厘米縮小至2厘米,更由求診初期要坐輪椅,到現時可步行逾半小時,去年更參加短線旅行,生活質素改善,其他如腹痛等病徵明顯減輕,只出現輕微疲倦的藥物副作用。 全文連結: https://www.am730.com.hk/news/%E7%99%8C%E7%97%87/%E9%9B%99%E5%85%8D%E7%96%AB%E6%B2%BB%E7%99%82%E7%B5%84%E5%90%88-%E6%99%9A%E6%9C%9F%E8%85%8E%E7%99%8C%E7%8F%BE%E6%9B%99%E5%85%89-246996

肝膽相見:如何區分膽石痛和胃痛?(潘冬平)

一位中年女士一年前開始飯後不時上腹中央輕微脹痛,看了腸胃專科醫生,胃鏡檢查發現有慢性胃炎,吃了胃藥卻無甚進步。由於症狀不太嚴重,她以為只是一般胃痛或消化不良,加上工作繁忙,沒有再跟進求醫。直至最近一個晚上,她忽然右上腹劇痛,第二天早上更開始發燒,馬上到急症室求診。超聲波檢查顯示她有膽結石,而且併發急性膽囊炎,需要接受腹腔鏡膽囊切除手術。

肝膽相見:談本港首份病毒性肝炎行動計劃(潘冬平)

筆者於八月尾在本欄文中提到,世界衞生組織訂下於2030年消除病毒性肝炎這人類健康重大威脅的目標,又提議政府提供全民免費自願乙型肝炎病毒檢測。湊巧於本月八日迎來了政府公佈本港首份病毒性肝炎行動計劃,以呼應世衞的目標。政府終於為消除乙型和丙型肝炎推出切實的行動計劃……

開發「基因剪刀」重寫生命 兩英雌同享化學諾獎

(星島日報報道)瑞典皇家科學院昨日宣布,今年諾貝爾化學獎授予兩名女性,即法國科學家沙爾龐捷和美國學者道德納,表彰她們開發出被稱為「基因剪刀」的CRISPR/Cas9基因編輯技術。這是諾貝爾科學獎項首度頒給全為女性組合。瑞典皇家科學院形容基因剪刀是「重寫生命密碼的工具」,有助研發新的癌症療法,並可能使治瘉遺傳性疾病成為現實。